Kees Christiaanse Textbook

Textbook spans 30 years of the well-known urban designer and architect Kees Christiaanse’s thinking about cities.

Textbook: Collected Texts on the Built Environment 1990–2018.

Kees Christiaanse (author), Jessica Bridger (editor), Joris Jehle (assistant editor), Studio Joost Grootens (graphic design).

Kees Christiaanse is one of the field’s most influential forces in urban design over the last half-century. Textbook spans 30 years of the well-known urban designer and architect Kees Christiaanse’s thinking about cities. He is responsible for large urban projects, including Hamburg HafenCity, Rotterdam’s waterfront revitalization and London’s Olympic Legacy Plan.

As assistant editor, it was my responsibility to coordinate the collaboration between author, editor, publisher, and graphic designer. Furthermore, I translated many of Kees’ articles and essays from either German or Dutch to English, assisted in the editing of the texts, and in the selection of texts to be included in the book.

The Noise Landscape

The expansive areas around large airports, affected by noise, infrastructure, and transient forms of architecture, have until now not been researched as a phenomenon.

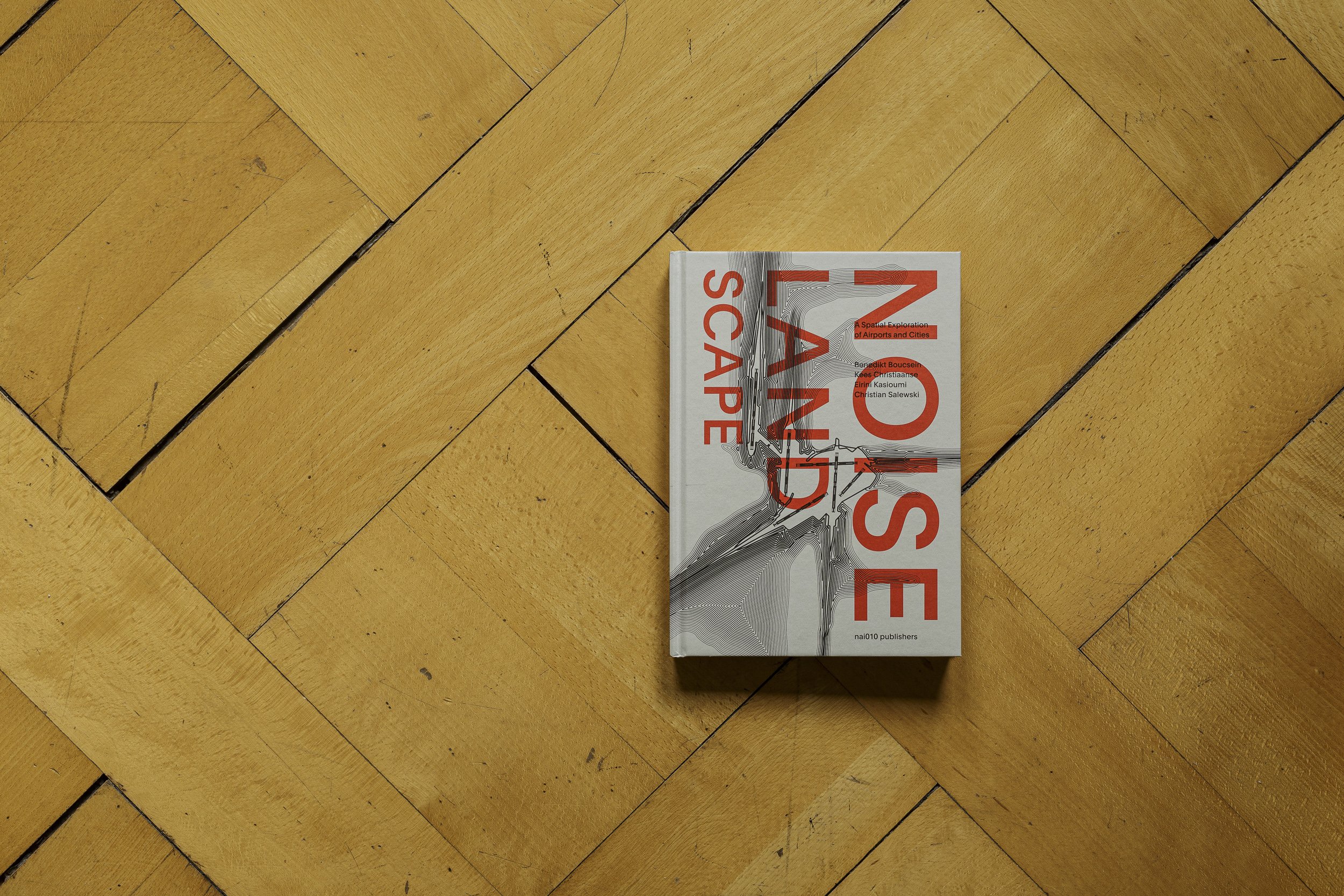

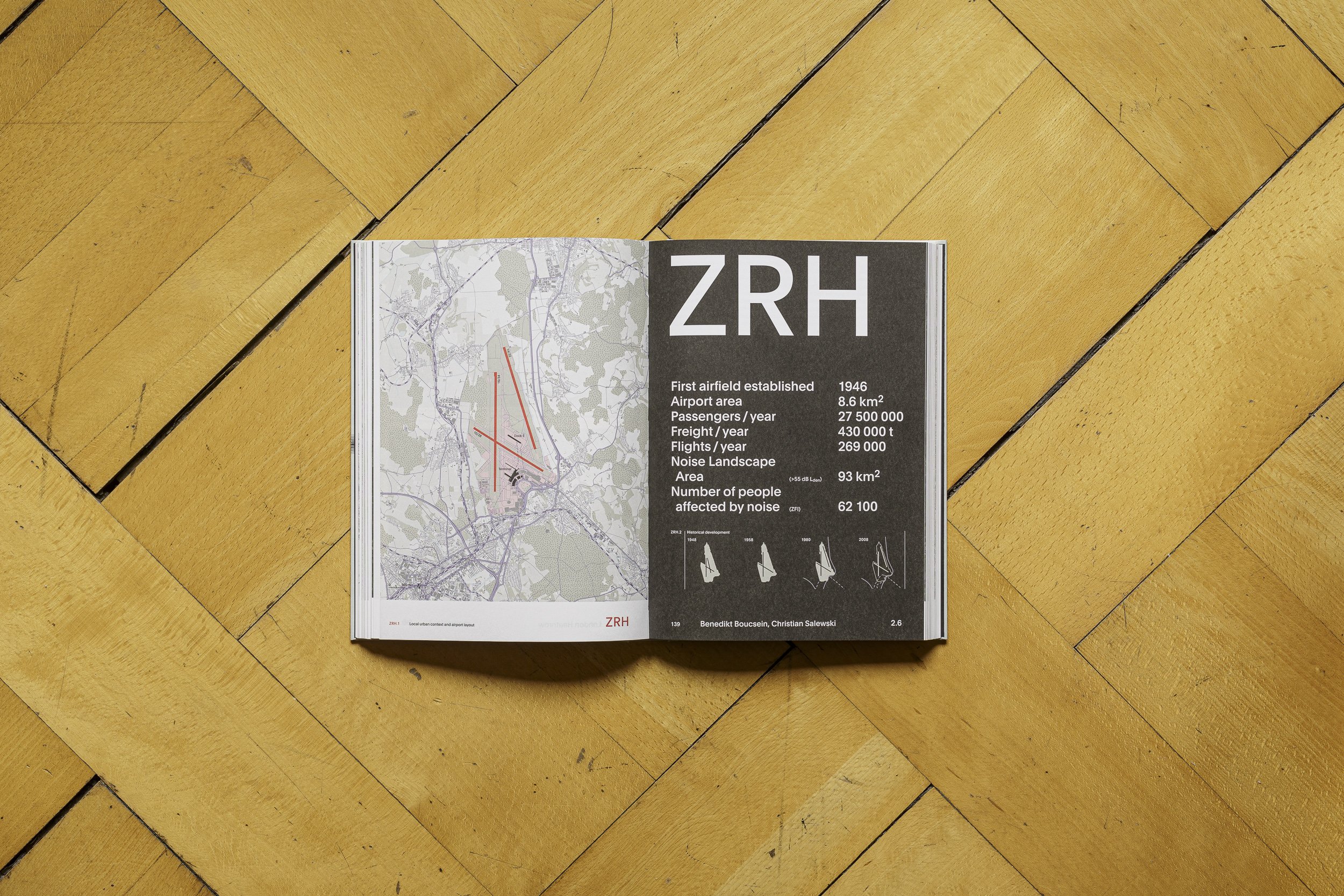

Publication: The Noise Landscape. A Spatial Exploration of Airports and Cities, Benedikt Boucsein, Kees Christiaanse, Eirini Kasioumi, Christian Salewski, 2017. Graphic design by Studio Joost Grootens.

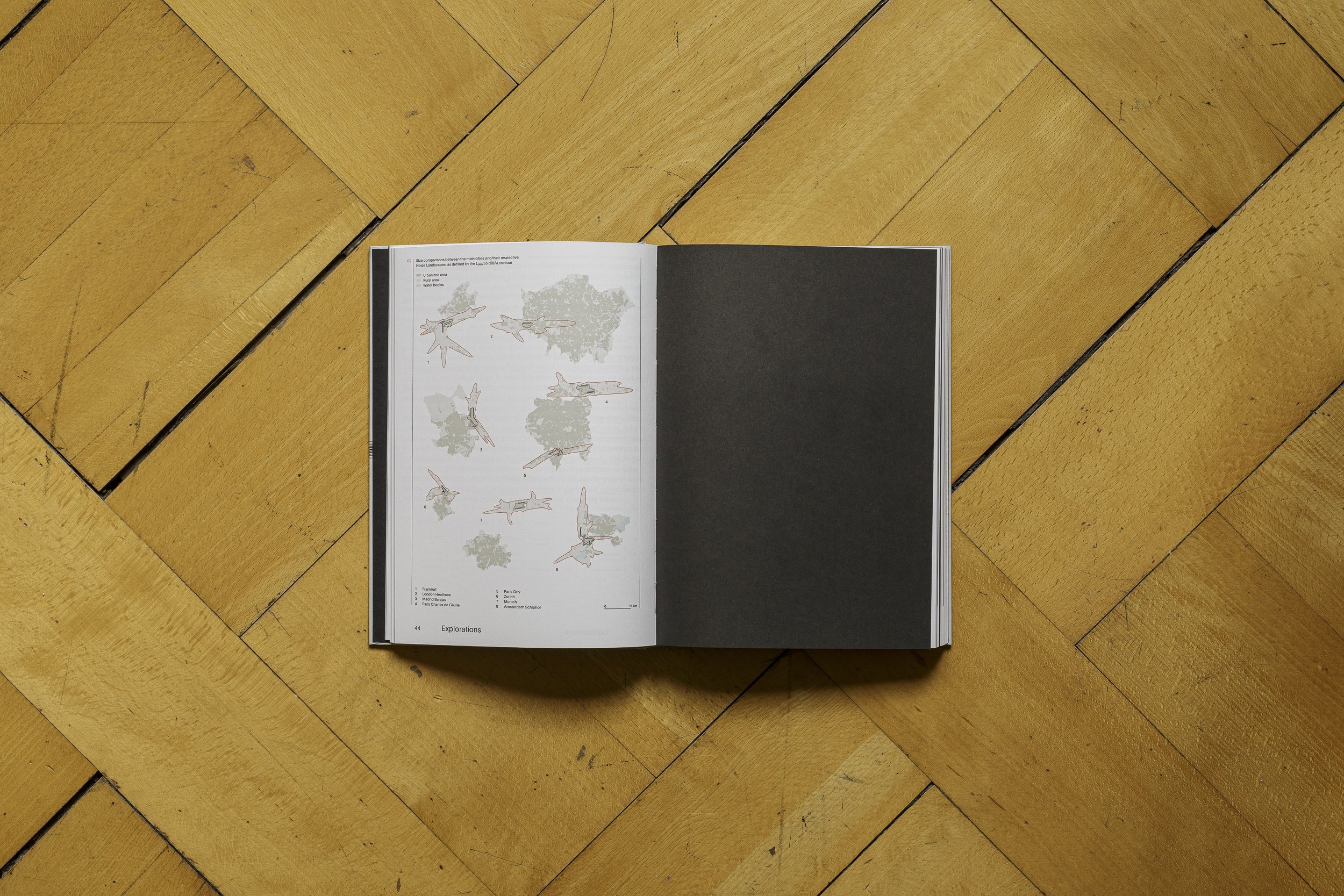

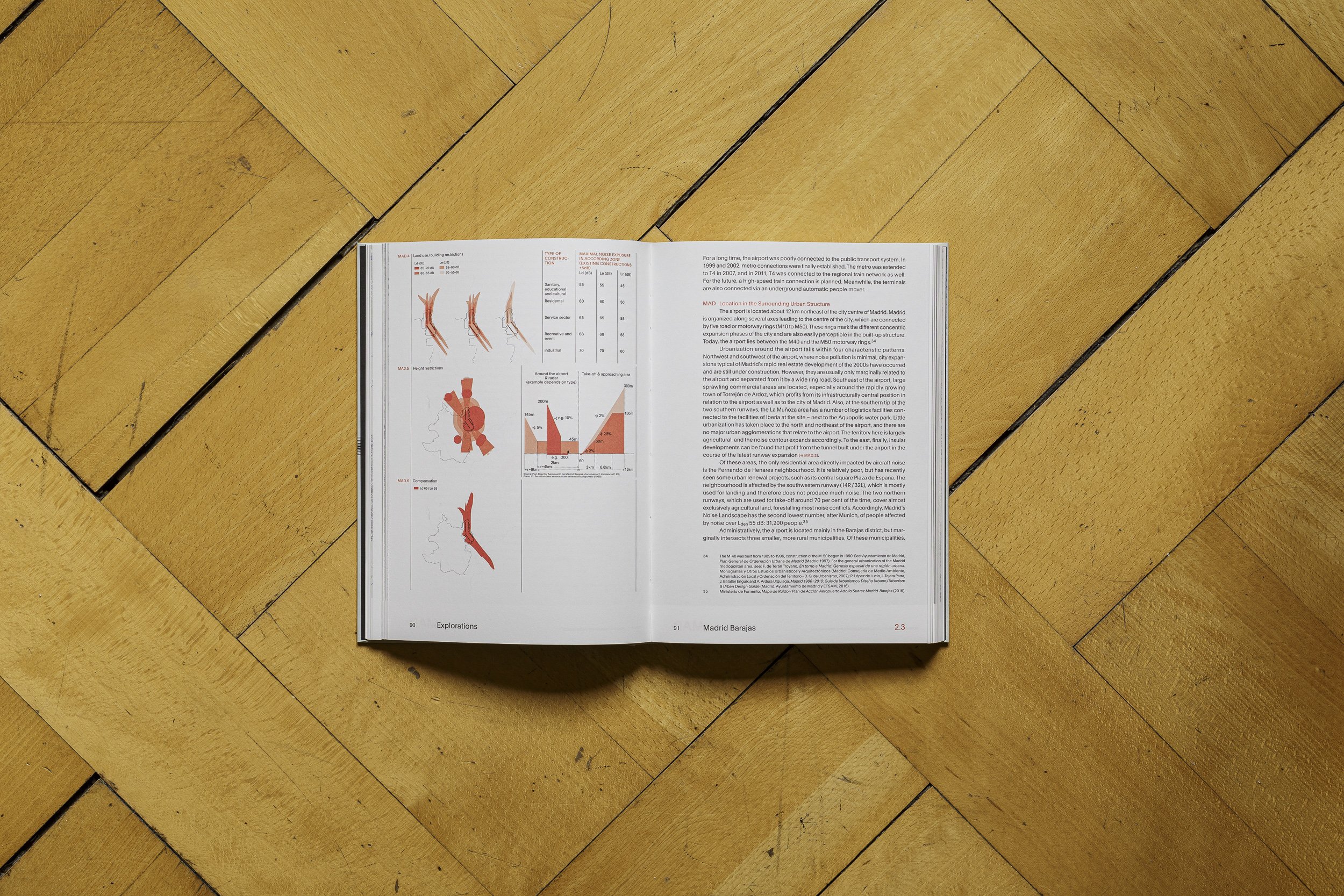

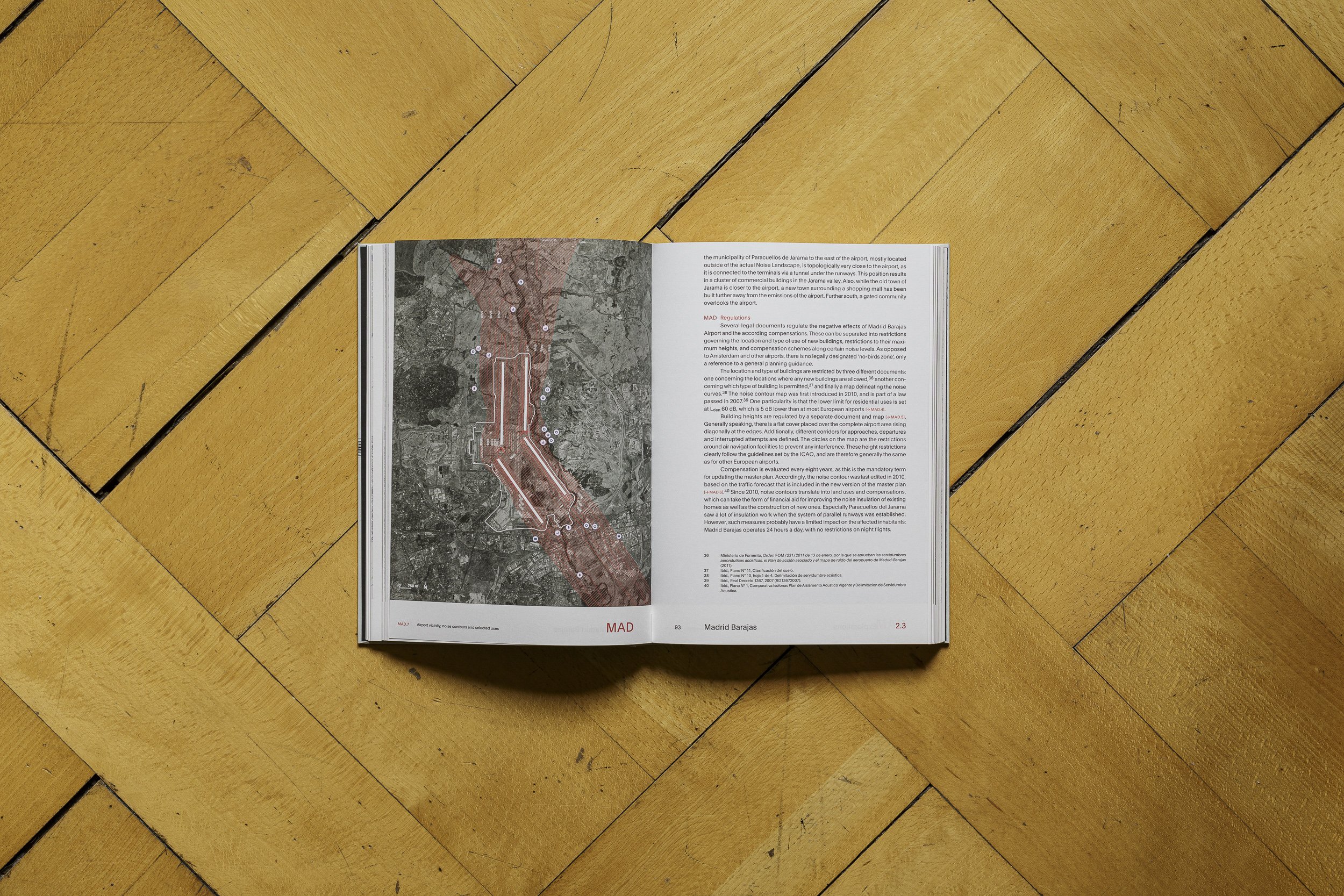

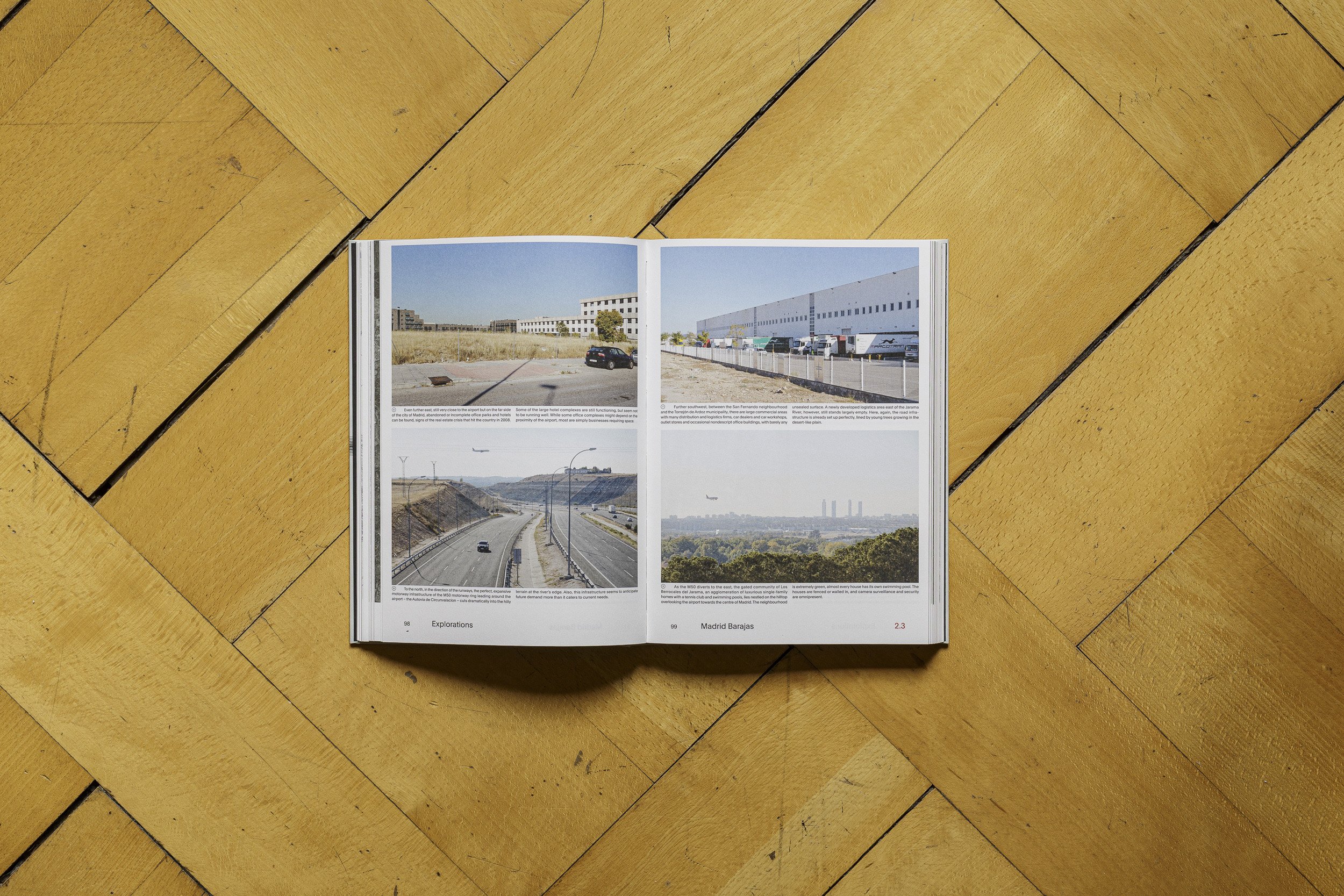

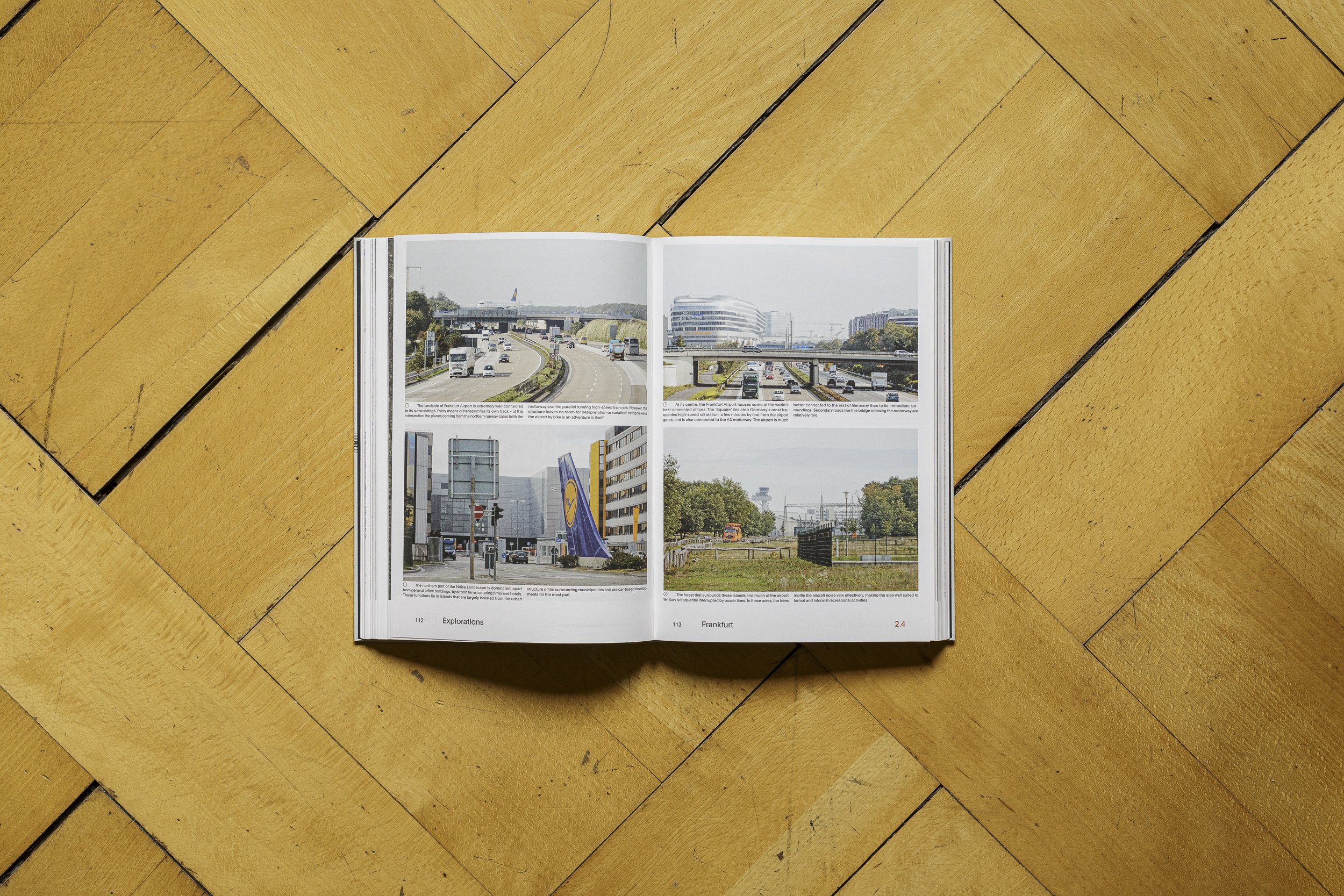

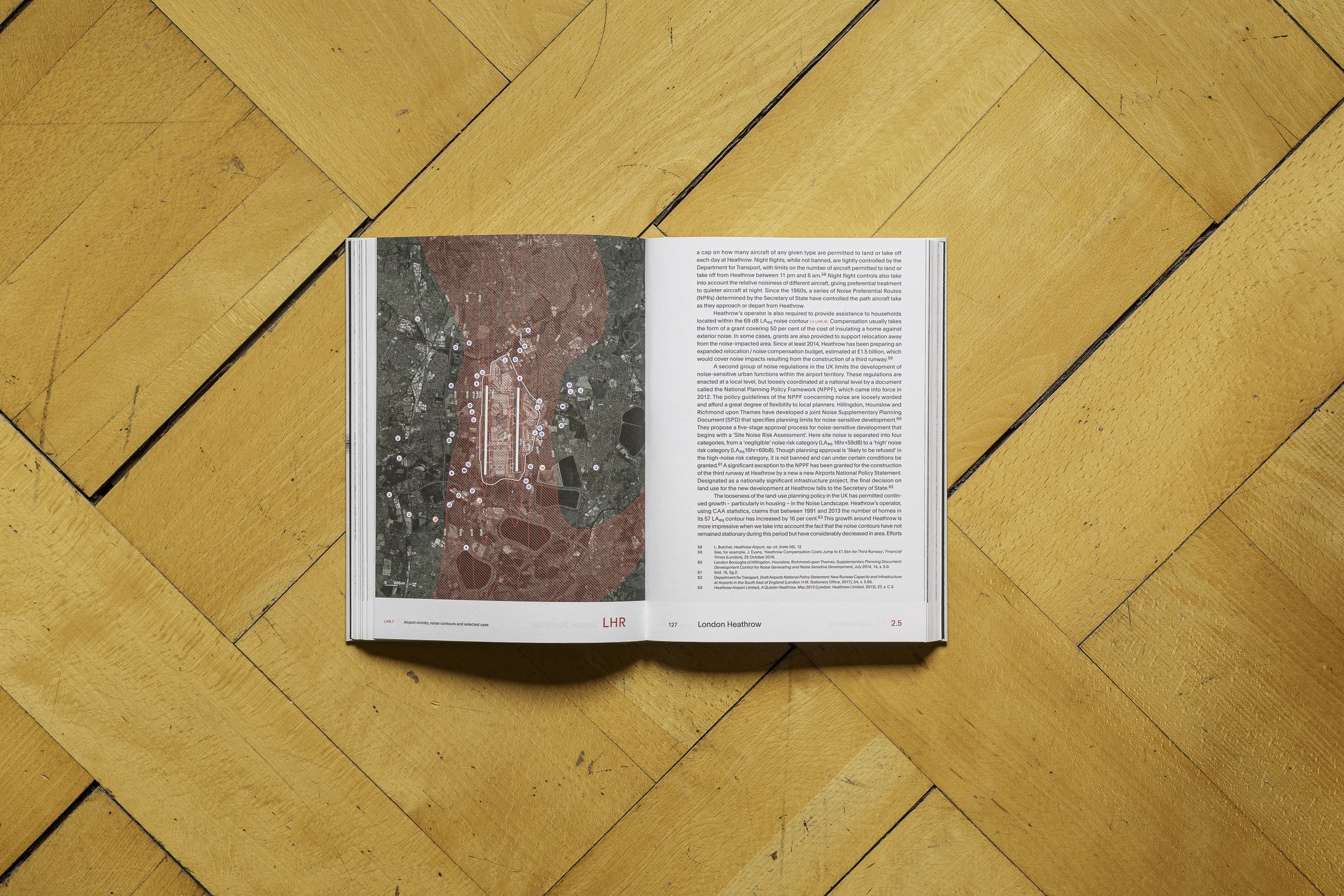

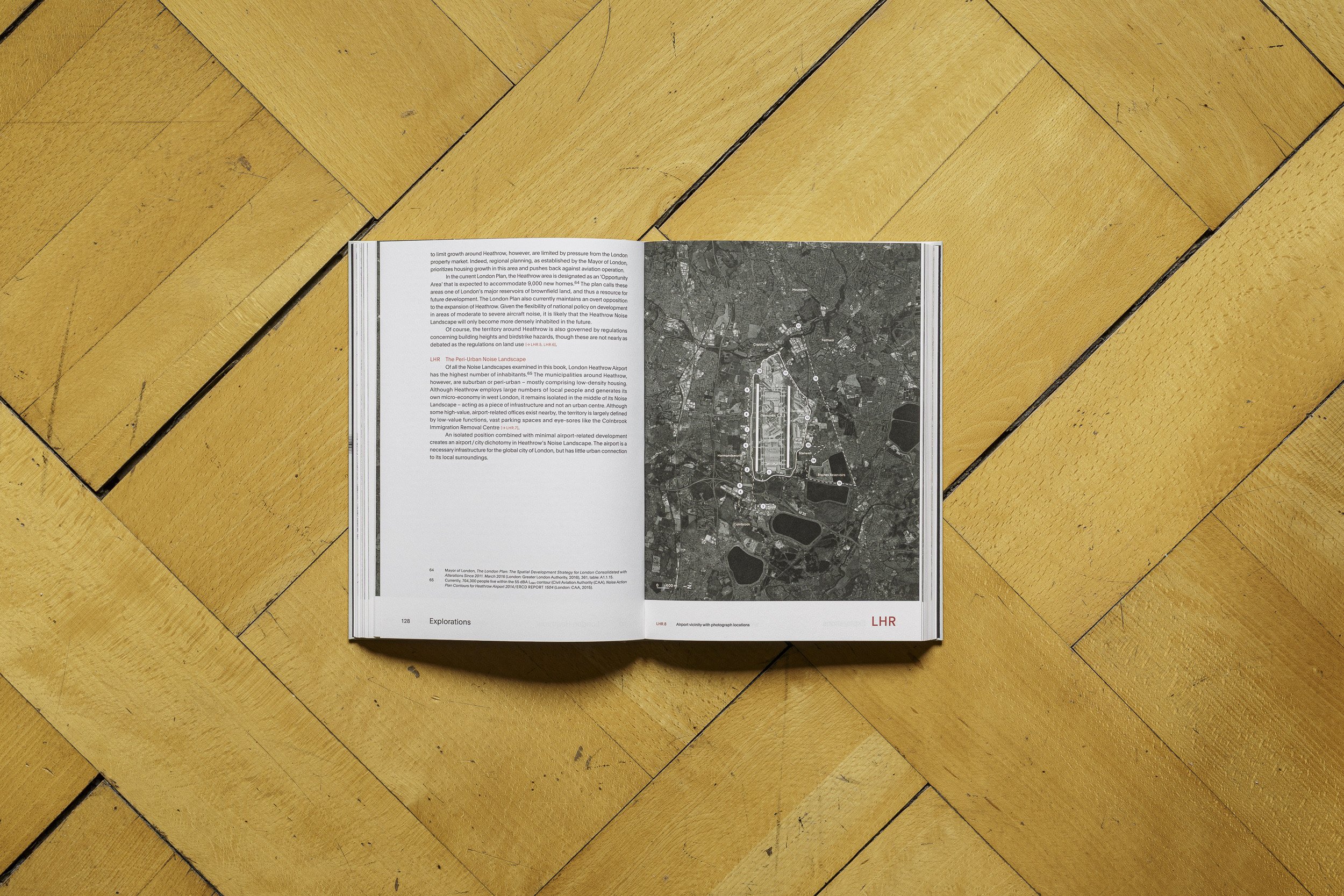

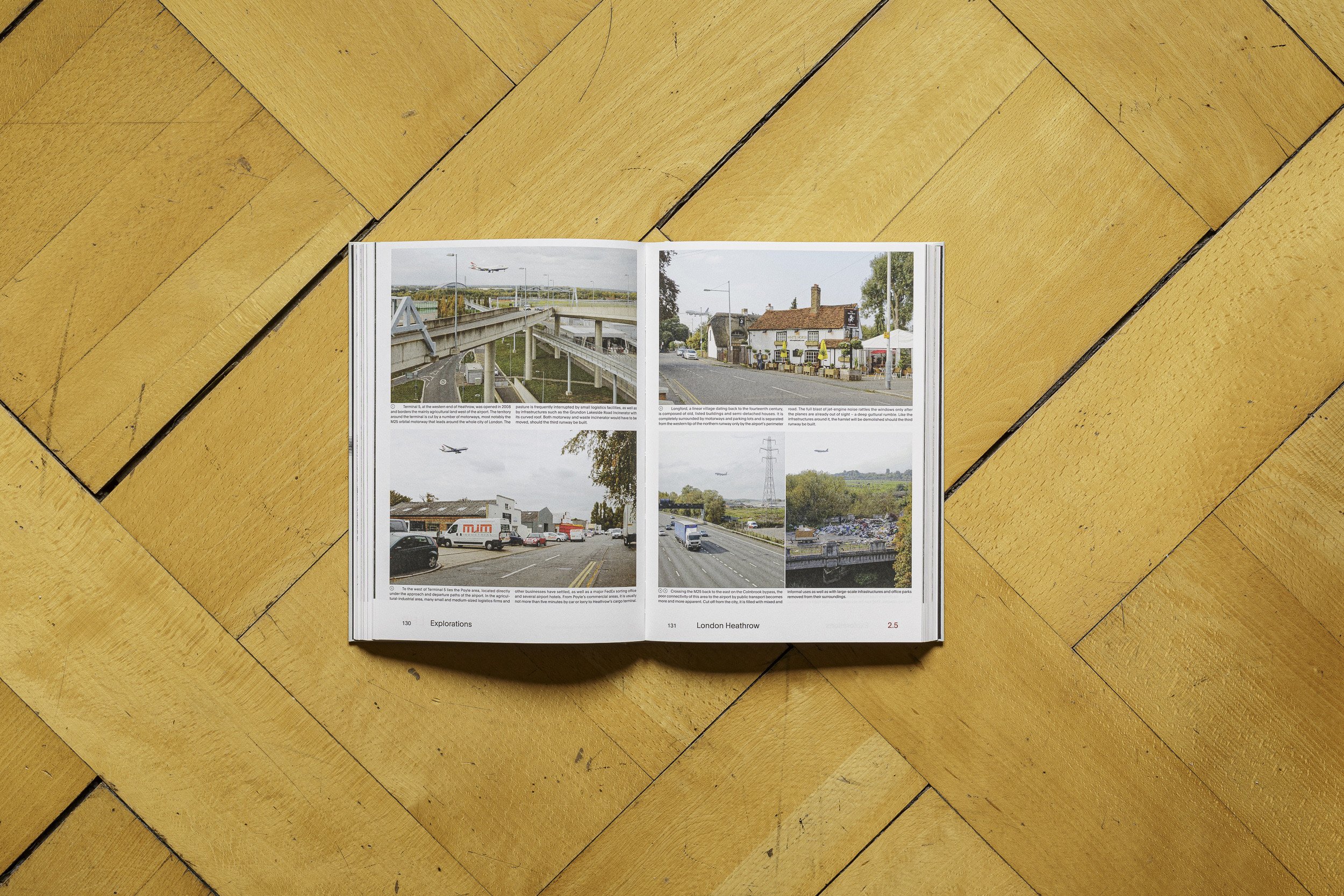

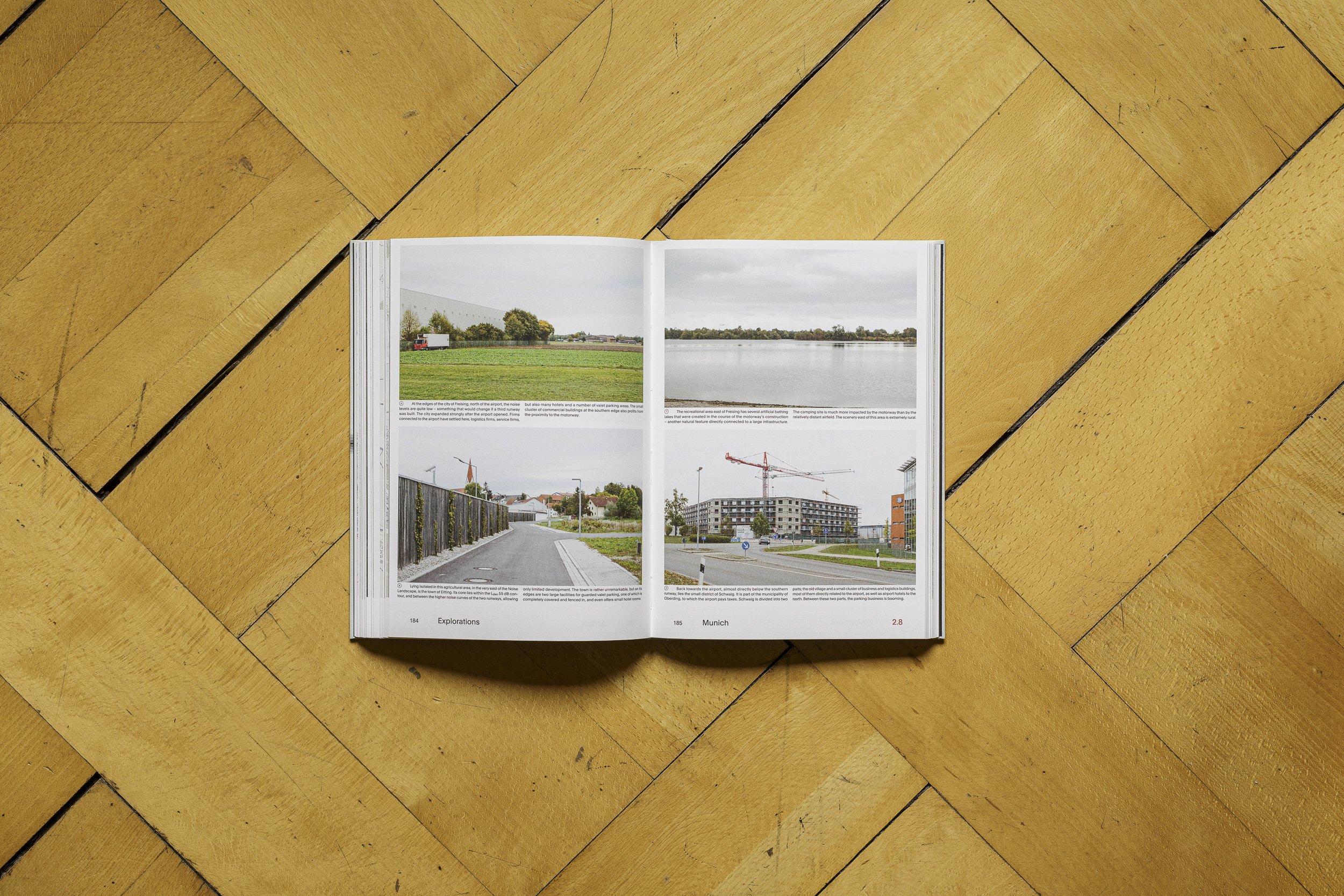

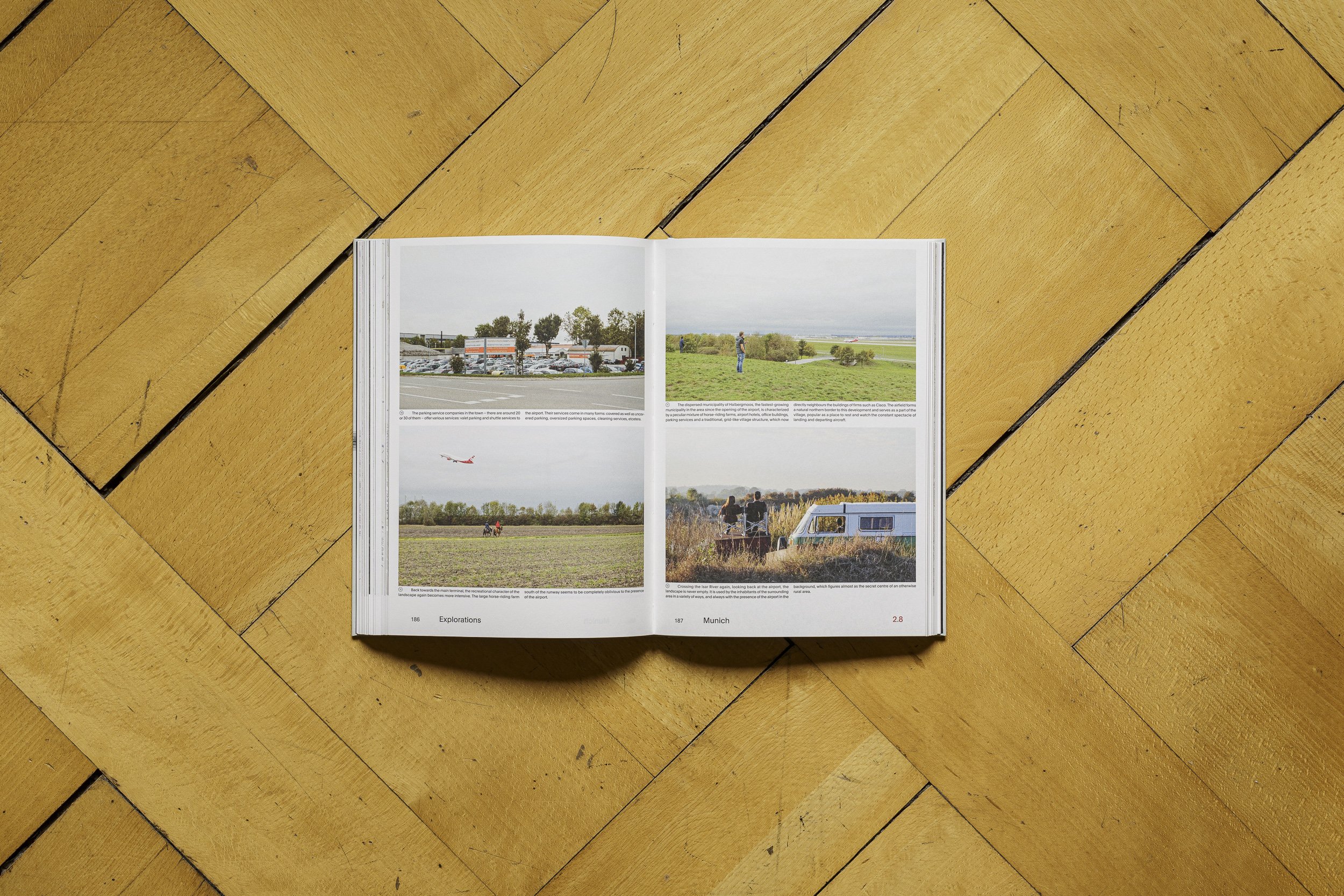

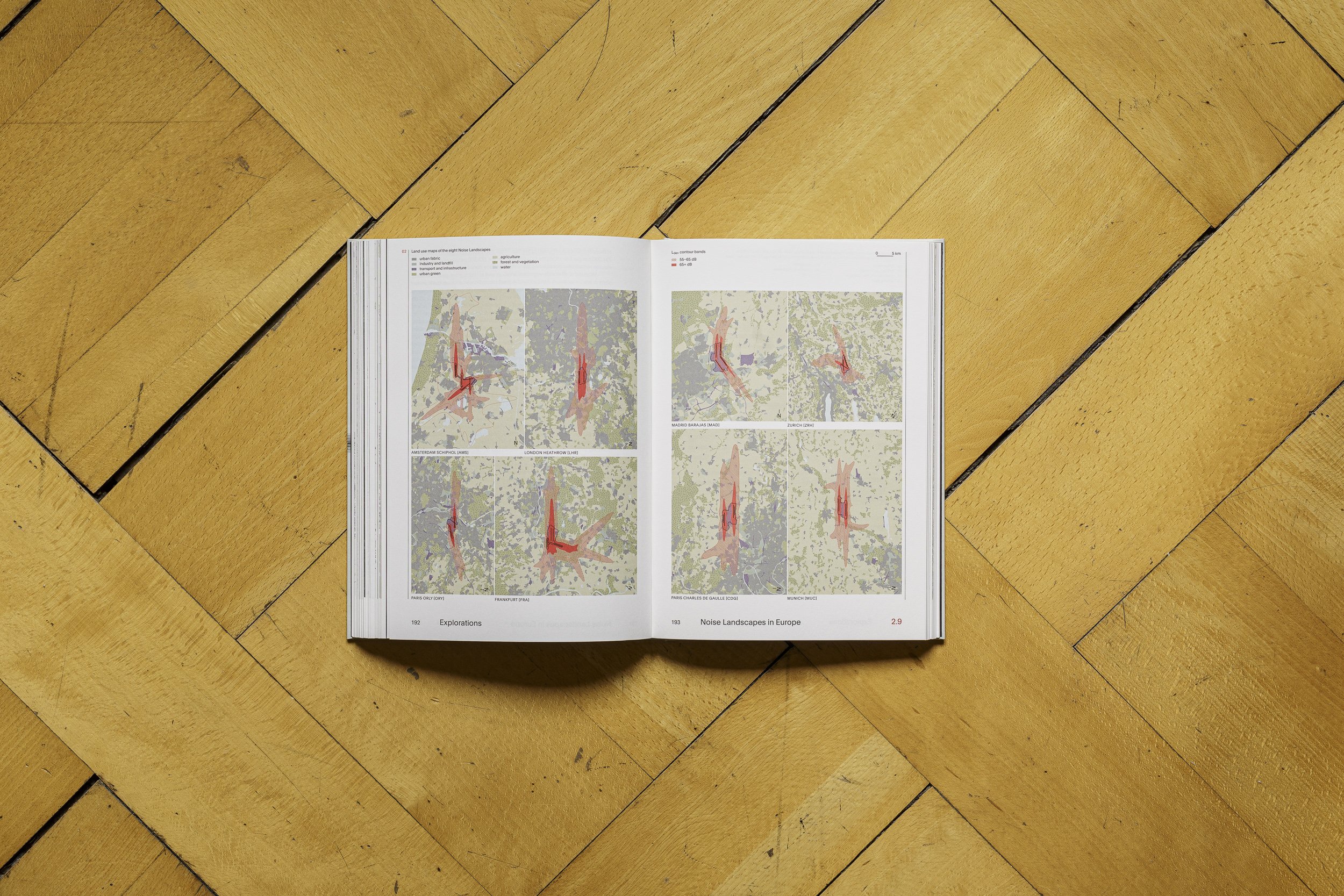

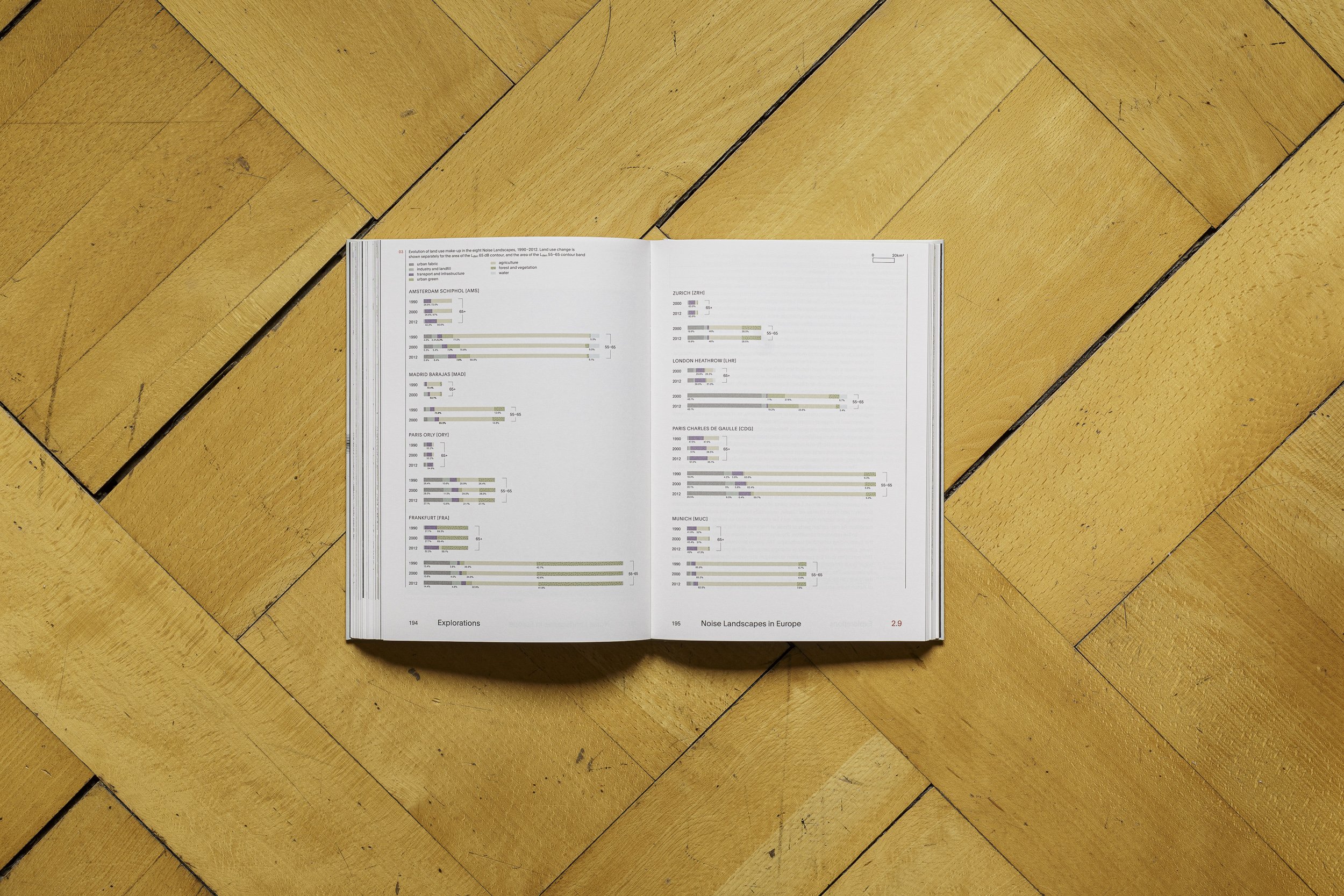

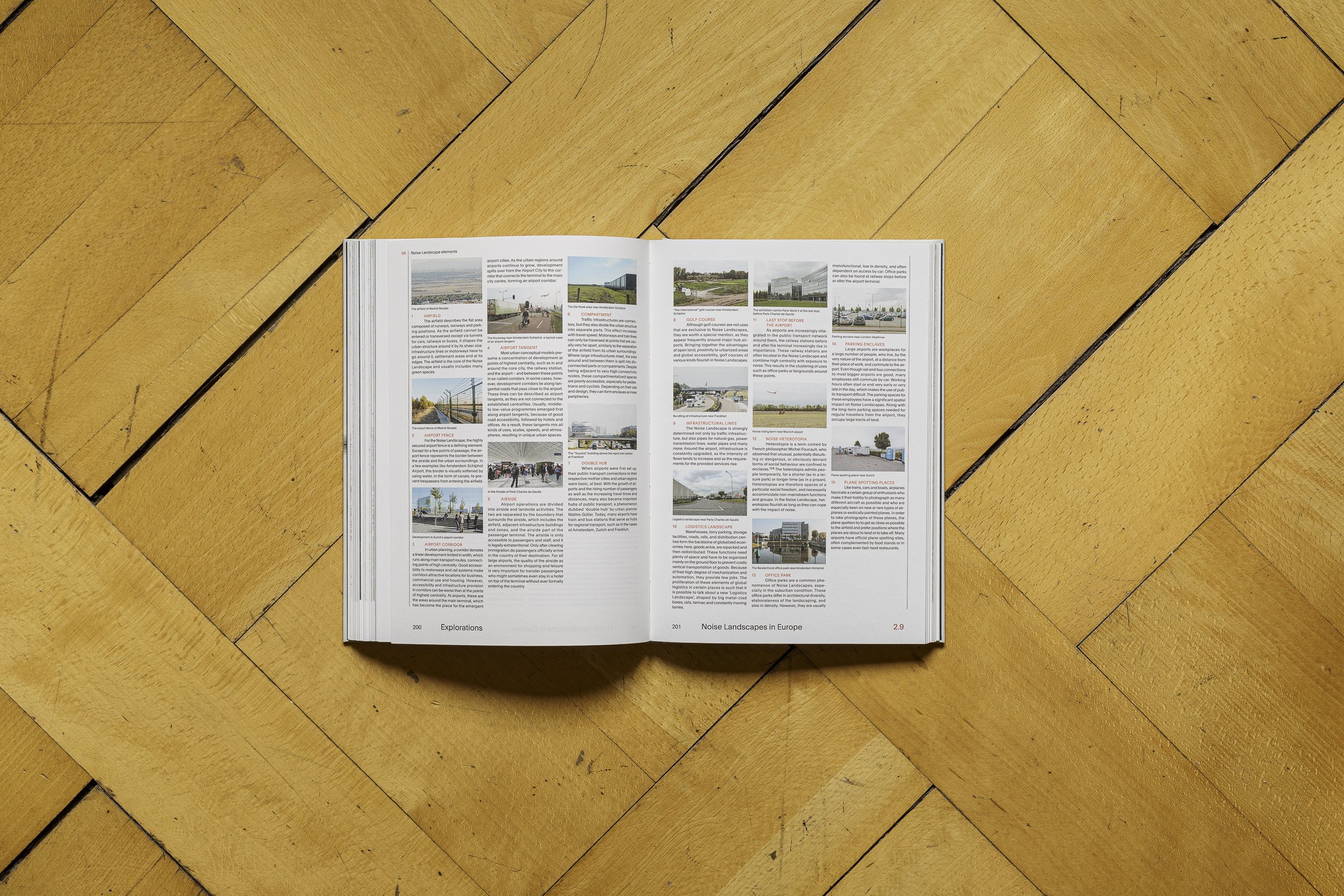

The publication is the outcome of many years of research at Kees Christiaanse’s Chair of Architecture and Urban Design at ETH Zurich. It explores the specificities of the zones around airports in which construction is restricted due to the airplanes’ noise emissions and security measures. I contributed detailed GIS analyses of spatial data, field research of five of the case studies and photo essays of these airports, i. e. Zurich, Munich, Frankfurt, London Heathrow, and Madrid.

Cars and Emperors

Do you remember seeing the arches of the Colosseum in Rome from Piazza Venezia, at the end of the long avenue? This view – it is a fascist view on the ancient monument.

Publication: StoryMap, seminar paper at University of Zurich, 2016.

Do you remember the first time you saw the Colosseum in Rome? How its many arches appeared in the distance, viewed from Piazza Venezia and the marble 'typewriter' monument? Do you remember how you marvelled at Trajan's large column and market on your left, and then the many ruins of the other fora and the Palatine hill on your right? How the Colosseum grew in front of you as you approached it, proudly towering over its surroundings since 2000 years?

You probably did not know, however, that this cinematic view on the Colosseum was actually framed by Benito Mussolini, the fascist dictator. You saw the Colosseum exactly as he wanted you to see it. Before the 1930s, a residential neighbourhood covered most of the Forum area and blocked the view on the Colosseum. Mussolini had it torn down to make space for his triumphal road connecting 'his' Piazza Venezia (remember the iconic balcony) and the Colosseum: the Via dell’ Impero.

With the building of the Via dell' Impero, today called the Via dei Fori Imperiali, Mussolini strove for two aims: making the city car-friendly and showing off its ancient monuments. It was through these two strands that he wanted to build his new city: the Third Rome. Mussolini’s great Rome was supposed to be the third after the ancient Rome of the emperors and the renaissance Rome of the popes. For achieving his goals, Mussolini built schools, post offices, sports facilities, a university campus, a film production city, and a subway—mostly outside the historic centre. The biggest building projects are marked by green circles on the map on the left. Much more than through construction work, however, he shaped the city through demolition. For laying bare the ancient monuments and making the historic centre accessible to the car, he demolished complete neighbourhoods like the one on the Forum Romanum—he even pictured himself as the saviour of Rome, freeing it from its old decadence and burden. For the many pictures showing Mussolini swinging a pickaxe, 'piccone' in Italian, he received his nickname 'picconatore'—he who swings the pickaxe.

In this storymap, I want to show you how Mussolini reframed the ancient monuments of Rome—how Mussolini makes us follow his gaze even today. As you can see on the left, I marked many of the demolitions in red, new fascist buildings in black, and new or widened streets in light blue. Orange lines represent streets planned by Mussolini that have never been executed. As you scroll down, I present to you three places Mussolini transformed and illustrate the changes through historical photographs and up-to-date Street Views: Piazza Navona, the Mausoleum of Augustus and the Forum Romanum. But most importantly, I want you to (re)visit the Eternal City and see and explore it with critical eyes.

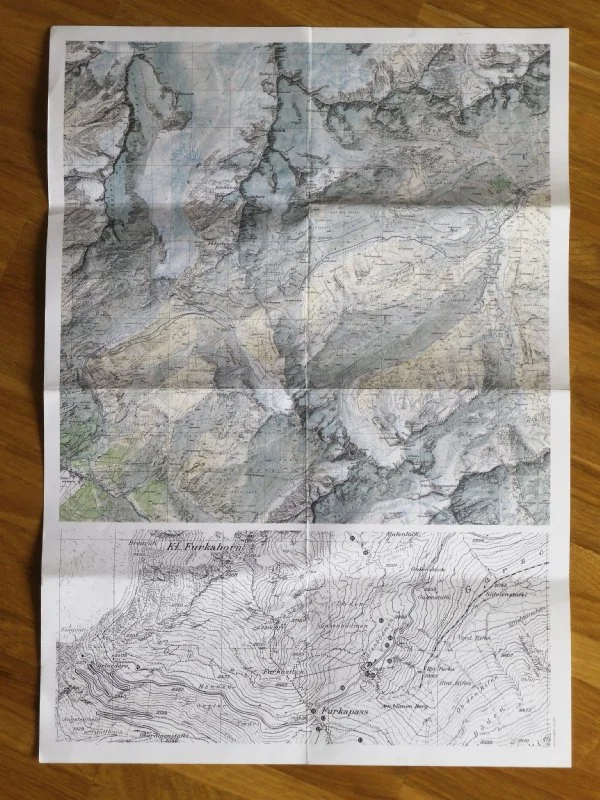

Raumakte: Furk’art, oder auch: Furka zum dritten

Man sagt ja, die Furka habe ein raues Klima. Die Inschrift jedenfalls lautete VOYAGEZ LEGEREMENT und prangte auf einem der vielen Granitblöcke, die man auf dem Weg zur Sidelenhütte mit Füssen tritt.

Blogpost Raumakte, 2015.

Eine Inschrift in Stein gemeisselt, schon längst wieder vergessen, taucht in einem Blogeintrag über die Furka wieder auf. Kaum zufälligerweise beschreibt die Autorin eine ganz ähnliche Stimmung, ähnliches Wetter. Man sagt ja, die Furka habe ein raues Klima. Die Inschrift jedenfalls lautete VOYAGEZ LEGEREMENT und prangte auf einem der vielen Granitblöcke, die man auf dem Weg zur Sidelenhütte mit Füssen tritt. Das war dann doch sehr erstaunlich. Wer meisselt schon einen Satz in Stein (auf einem Wanderweg!) und dann erst noch eine solche Plattitüde?

Na natürlich Jenny Holzer! Und es war bei weitem nicht der einzige Satz, den sie in Granit hat meisseln lassen (genau, selber war sie wohl noch nie auf dem Pass). Also ein weiteres Mal hoch zur Furka, wenn auch ohne Kletterziel und ohne Jakob. Mit dem Töff geht es zerscht zur Grimsel hoch. Am Abend eines sonnigheissen Tages erwartet uns ein komplett anderes Bild als beim ersten Besuch. Die Furka präsentiert sich nicht wolkenverhangen, düster, kalt und verlassen

//

keine einzige Wolke ist am Himmel zu entdecken, es ist freundlich warm, unzählige Campervans stehen auf dem Kiesplatz, wo bis Ende der 80er das Hotel Furka stand. Auf der Strasse herrscht reger Betrieb, eine Imbissbude versorgt die Gäste. ‹Global Soul› prangt gross auf einem alten VW-Bus mit holländischem Nummernschild. Da werden einige Klichées gleichzeitig bedient. Der braune Schnee hat sich fast gänzlich verzogen, saftiges Grün dominiert das Panorama, über den Hängen sind graue Schutthalden zum Vorschein gekommen.

Doch mit der Sonne zieht sich auch die Wärme zurück, die Nacht durchweicht unsere Schlafsäcke und am nächsten Morgen ist der Himmel schon wieder bedeckt. Der Holländer vom Global Soul-Bus nähert sich uns, erkundigt sich nach unseren Lebensläufen und erzählt von seiner eigenen Arbeit: er ist Authentizitätsberater. Er hilft Menschen, ihre Klemmblöcke wiederzufinden, die sie im Lauf der Jahre eingemauert haben hinter Façaden, begraben unter Karrieren, um sie vorsichtig zu lösen und endgültig bergab zu werfen.

Abermals zieht Regen auf. Nichtsdestotrotz mache ich mich auf, Jenny Holzers Inschriften zu suchen. Von den Truisms konnte ich folgende entdecken:

IDENTIFIER SES PEURS RASSURE

ANY SURPLUS IS IMMORAL

YOUR OLDEST FEARS ARE THE WORST ONES

ERFOLG FORDERT OPFER

HUMOR BEFREIT

LA DECENCE EST RELATIVE

Die Sätze stehen auf Blöcken mitten in der Landschaft. Die meisten Wanderer werden sogar den Reisetipp übersehen, der mitten auf dem Weg prangt; die restlichen Sätze sind auch mit Kenntnis vom Kunstprojekt kaum zu finden. Ausser Holzers Plattitüden sind offenbar überall in der Landschaft weitere Kunstprojekte zu finden, oft jedoch nicht offensichtlich als solche zu entlarven. Vier Betonbalken umschliessen eine Feuerstelle, ein 1,50m hohes Backsteintürmchen geniesst die Aussicht, auf der Dépendance des ehemaligen Hotel Furka sind Pfeile für die Blasrichtung des Windes aufgemalt. Unübersehbar ist hingegen der Windfang des HOTEL RESTAURANT FURKABLICK, über den der Jakob und ich uns amüsiert hatten, sowie das ganze Restaurant mit Terrasse, die von Rem Koolhaas himself entworfen wurden – 1988, noch bevor er gross geworden war.

Die Künstleraktivitäten sind zurückzuführen auf den damaligen Besitzer des Hotels Furkablick, den Galeristen Marc Hostettler, der zwischen 1983 und 1999 Künstler dazu einlud, Projekte rund um den Furkapass zu realisieren. Diese hatten teilweise vergänglichen Charakter – Performances oder Projektionen – andere sind noch immer in der Landschaft zu entdecken. Viele sind jedoch gar nicht erst als Kunst erkennbar (wie die Betonblöcke um die Feuerstelle), andere sind verschwunden oder fast gänzlich verwittert. Im Furkablick ist eine Karte erhältlich, die beim Auffinden der Projekte hilft. Doch kaum jemand scheint sich dafür zu interessieren. Kunst in der Landschaft statt Landschaft als beziehungsweise in Kunst. Oder Kunst als Landschaft? Die Projekte scheinen in der Landschaft verloren gegangen zu sein, verwittert und überwachsen werden sie Teil der Natur. Wie die Archäologen des 3. Jahrtausends die Betonmüllsäcke wohl interpretieren werden?

Pünktlich zur Mittagszeit und dem Beginn des etwas verspäteten Regen gibt’s im Furkablick Cappuccino und Kuchen. Dort grüssen die beiden Asiatinnen wieder – sie stammen aus Tibet und sind vor einigen Jahren geflüchtet, um in der Schweiz Asyl zu beantragen. Sie wohnen eigentlich im Kanton St. Gallen, arbeiten jedoch über den Sommer im Furkablick. Die Passstrasse ist ja nur von Juni bis September offen. Ihre zwei Zimmer sind die einzigen bewohnten, das Hotel hat ja offiziell zu. Nach drei Wochen Arbeit stehen ihnen einige Ruhetage zu – wovon sie jeweils einen langen halben Tag hin und retour reisen müssen. Da wunderts einem nicht, dass der Besitzer jedes Jahr Mühe hat, willige Mitarbeiter_innen zu finden. Während eine weder Deutsch noch Englisch spricht, kommuniziert die zweite in einem Kauderwelsch aus Deutsch und Englisch. Seit dem Beginn ihres Deutschkurses verwechsle sie oft Wörter der beiden Sprachen, meint sie lachend. Kundschaft gebe es genug – Autofahrer, Wanderer, Rennvelofahrer, Höhentrainierer, Bergsteiger. Und natürlich Hells Angels. Wobei im Juni schon deutlich weniger los war, müssen sie zugeben. Und im September fällt ja schon wieder der erste Schnee.

Raumakte: Belgicum – Notizen aus dem Reisetagebuch

Bruxelles, Gare du Nord. Eine Gabel: hier scheidet sich die Welt. Im Westen der tote Modernismus, im Osten das multikulturelle Chaos. Links oder rechts?

Blogpost Raumakte, 2015.

Zürich. Perfekt pünktlich treffe ich zehn Minuten vor Zugabfahrt am Zürcher HB ein. Nur schade, dass sich die Abfahrtszeit meines Billets auf den Badischen Bahnhof zu Basel bezieht.

Basel. Mit dem GA habe ich bis dort erst mal kein Problem, nur danach werde ich für mein günstiges Europa Spezial büssen müssen. Wunderbar günstig, aber leider ist es an diese eine Zugverbindung gekoppelt, die eine gute Stunde früher aus Basel abgefahren ist — was natürlich einen ganzen Rattenschwanz von verpassten Zügen vertikal durch Deutschland und Belgien zieht. Der Conducteur im ICE, also eigentlich Schaffner, meint nur: das wird teuer werden. Ich pendle zwischen Überkochen und Gleichgültigkeit. Ist halt so, was kann ich machen? Auch nach zehn Minuten hat er es nicht geschafft, das Billet über sein mobiles Gerät zu berechnen und zu buchen. Ich soll mich dann beim Kollegen im Anschlusszug in Mannheim melden, der soll sich darum kümmern. Aber der ist total im Stress, den kümmerts wenig. Ich soll halt einsteigen. Die meisten stehn im ICE (die neue S-Bahn?), aber im hintersten Wagen hats noch Sitzplätze. Danach intressierts erst recht niemand mehr.

Aachen. Und schon sitze ich im Grenzbummler nach Belgien. Katong, katong, katong. Viele scheinen diese Reise nicht anzutreten. Und lang ist sie auch nicht, nach einigen Zwischenhalten wird umgestiegen auf den Schnellzug nach Brüssel, Brussel, Bruxelles.

Verviers. Leerstehende Industriegebäude unter Felswänden, dahinter lauschige Wälder. Städtische Reihenbacksteinhäuser säumen die Landstrasse. Die Stadt auf dem Lande. Alles wirkt irgendwie fehl am Platz. Leicht schief. Heruntergekommen, dreckig, unfertig, fragmentarisch, improvisiert, mosaisch, unreguliert, selbstbestimmt. Frei.

Französisch, Deutsch, Flämisch, Englisch. Bitte sehr, ihr Billet. Auch hier keine Komplikationen. Die Conductrice nickt nur als Antwort auf meine umständlichen Erklärungen. Sie sprechen Deutsch? Schweizerdeutsch sogar? Aus Neuchâtel? Und im Simmental aufgewachsen? Ja, und jetzt bin ich hier.

Hier fahren die Züge mit einem Ruck an. „Infrabel, right on track.“ Sie schlängeln sich durch die fast jurassischen Hügel. Mitten auf der Wiese steht eine mittelalterliche Zugbrücke aus dem 19. Jahrhundert, ein Anwesen ist weit und breit nicht zu entdecken. Wieder Felsen unter den Bäumen, doch ohne Industriehallen. In Belgien ist das Klettern am Fels nur erlaubt, wenn der Besitzer die Bewilligung erteilt. Der Besitzer des Felsens. Fels zu verkaufen. Aktion bis Ende Woche. Kalkfelsen in situ. ALLES MUSS RAUS.

Blaues Licht, gelbes Licht, blaues. Zersiedelte Landschaften. Zerstückelt, zerschnitten, verbaut, verlassen. Was ist nur das Faszinierende an der Armut, am Unterdurchschnittlichen, Ungeplanten, Verlorenen, Gebrochenen? Diese Dekadenz der Intelligentsia, die Zurückgebliebenen zu romantisieren. Zurückgeblieben?

Liège. Auf dem Hügel thront ein nationalistisches Monument des frühen 20. Jahrhunderts. Irgendwie konnten sich die Entwerfer nicht zwischen Reform-, Nazi- und Sovietarchitektur entscheiden. Oder es war doch alles das gleiche. Und dann fahren wir in Calatravas Skelett ein. Touristen, Belgier, Immigranten, Studenten bevölkern den Zug. Doch wie jeder Calatrava: ein wunderschönes Artefakt, ein ästhetischer Aussätziger, ein leichtfüssigsonnendurchfluteter Krake. Auch er fehl am Platz. Er erst recht. Diese Landmarke der Aufwertung und der neoliberalen Konkurrenz der Städte, die jedes Stadtzentrum den anderen anzugleichen trachtet. Weiss lackierter Stahl und perfekt verarbeiteter Sichtbeton. Glas fein aufgespannt zwischen filigranen Stahlträgern. Und rundherum die schwarzgerusten Backsteinfassaden und Schornsteine, die verlassenen Fabriken und leeren Schaufenster dieser ehemaligen Industrieblüte.

Der Zug beschleunigt, die Geschwindigkeit glättet die Landschaft: die Hügel werden flacher, verlieren sich, öffnen sich zu Feldern, geben verstreuten Flecken Raum. Rechts neben mir kalter Zigarettenrauch. Einen guten Schnauz hat die momentan nicht rauchende Sudokuschreiberin. Hippe blaue karierte Hose unter dem beigen Mantel ebenfalls. Die junge Spanierin gegenüber, die mit den grossen braunen Augen und den blondierten Spitzen, schenkt mir ein Schmunzeln ihrer zurosaroten Lippen.

//

Gare du Nord, Westausgang

Bruxelles, Gare du Nord. Eine Gabel: hier scheidet sich die Welt. Im Westen der tote Modernismus, im Osten das multikulturelle Chaos. Links oder rechts? Hier der weite, offene Platz; Bushaltestellen, vereinzelte Fahrgäste in spe. Die hohen Glasfassaden spiegeln den Himmel, um ihre innere Leere zu verbergen. Hier steht das WTC noch, ist momentan jedoch unvermietet. Am schlimmsten zeigt sich jedoch das leere Einkaufszentrum hinter mir, durch welches ich geschleust wurde, um den Bahnhof überhaupt verlassen zu können. Aussen Spuren von Hochglanz, innen eine pausierte Baustelle.

Gare du Nord, Ostausgang

Da gibts nur eins: nichts wie weg. Ich frage einige Polizisten nach dem Weg. Sehr artig geben sie Auskunft, aber ich solle auf meine Tasche aufpassen. Tatsächlich stellt sich die Ostseite des Gare du Nord als das pure Gegenteil des Westens heraus: wild, chaotisch, belebt, Menschen, hupende Autos überall, verstopfte Strassen, die Backsteinhäuser nur dreihoch. Ein Motorradfahrer fährt über das Trottoir, um die stehenden Autos zu überholen. Prostituierte bieten sich an. Man spricht Arabisch, Französisch, Portugiesisch, Swahili. Die Leute sind freundlich, weisen mir den Weg. Als ich etwas verloren an einer Strassenecke stehe, werde ich vom jungen Barbesitzer in ein Gespräch verwickelt. Ich bestelle einen Kaffee und er teilt sein souper mit mir. Merci, Cédric.

//

Brüssel, ja Belgien, macht einen etwas verlorenen Eindruck: die heruntergekommenen Zuhause, der Dreck auf der Strasse, der Russ an den Fassaden, die Ungeplantheit des modernistischen Bürohochhauses neben zweistöckigen Backsteinreihenhäusern neben dem botanischen Garten aus dem 19. Jahrhundert mit Glasdach und ionischen Säulen. In der Mitte der Rue Royale rattert das Tram, die Gerüste am Palais de Justice sind inzwischen zwanzig Jahre alt und müssten ersetzt werden, bevor das Gebäude überhaupt renoviert werden könnte. Nach den quadratischen Zürcher Zuständen ist das Gefühl der Unreguliertheit, der Unregelmässigkeit, der Ungleichförmigkeit, der Ungeplantheit geradezu befreiend.

Noch viel verlorener wirkt Belgien jedoch im Werk des Fotografen Stephan Vanfleteren. Melancholisch, verlassen, ja wehmütig zeigen sich seine farblosen Eindrücke — wie Amsterdam von Jaques Brel vielleicht — ihr raues Korn gleicht dem blechernen Kratzen einer alten Platte. Obwohl die Bilder die 1960er zu dokumentieren scheinen, stammen sie aus den 90ern. Nostalgie nach David van Reybrouck, dem belgischen Schriftsteller:

Die Sehnsucht nach einem verlorenen Gefühl, das man selbst nie hatte.

Die Bilder zeugen jedoch auch von Vertrautheit und Wärme; liebevoll inszeniert Vanfleteren seine verlorenen Seelen. Er kennt die Portraitierten gut, hat ihr Vertrauen gewonnen. Die Fotos in seinem Buch Belgicum werden ergänzt durch David Van Reybroucks literarische Skizzen von ebenso verlorenen Lieblingsorten des Fotografen, geschrieben mit gleicher Melancholie und Wehmut, vielleicht auch Nostalgie.

Zuletzt noch zwei filmische Portraits, jeweils eines von Brüssel und Charleroi, welche dieselben Gefühle vermitteln. Und ebenso subjektiv und einseitig sind wie meine Notizen.

Das Bilderbuch des belgischen Fotografen Stephan Vanfleteren namens Belgicum.

Kurzfilm über Charleroi.

Ein Dokumentarfilm über Brüssel Our City.

Raumakte: Ein Tsunami?

Es scheint, als hätte einer ein Haus gebaut und alle anderen es kopiert. Ruhig ist es. Von der angekündigten Flüchtlingskrise, ja Katastrophe, ist wenig zu merken. Dabei sollen wir doch fotografieren, schreiben, rapportieren.

Blogpost Raumakte, 2015.

Die weite kroatische Hochebene liegt ruhig da. Felder ziehen vorbei, Waldflecken, ab und zu ein Weiler. Die Septembersonne taucht die unverputzten Fassaden in warmes Licht. Es scheint, als hätte einer ein Haus gebaut und alle anderen es kopiert. Ruhig ist es. Von der angekündigten Flüchtlingskrise, ja Katastrophe, ist wenig zu merken. Dabei sollen wir doch fotografieren, schreiben, rapportieren. Menschen sind wenige zu sehen, auch auf der Autobahn hats kaum Verkehr. Doch dann tauchen die Lastwagen auf. Schon Kilometer vor der Grenze beginnt die Kolonne. Serbien lässt keinen einzigen hinein. Endet hier also Europa? Auf der Landstrasse fallen nur die unauffällig langsamen PKWs mit den in unauffällig schwarzen T-Shirts gebrüsteten Fahrern auf. Einzelne Streifenwagen patrouillieren. Doch kaum fahren wir auf einem Feldweg in Richtung Grenze, werden wir schon nach wenigen Minuten von einem Kastenwagen mit Blaulicht eingeholt. Sichtlich erleichtert, dass wir keine Schlepper sind, weisen sie uns freundlich den Weg zum Durchgangslager Opatovac.

Als wir uns dem Dorf Opatovac nähern, tauchen die ersten Reisebusse auf. Einer nach dem andern. Alle Plätze besetzt. Sie bringen die Flüchtlinge vom Durchgangslager ‘Opatovac’ etwas ausserhalb des Dorfes zum Bahnhof in Tovarnik, von wo sie mit dem Zug an die ungarische Grenze transportiert werden. Endlich weiter! Die Erleichterung ist den Menschen anzusehen. Die Erschöpfung auch. ‘Amal erzählt, er habe drei Tage im Lager ausharren müssen ohne ordentliche Versorgung, ohne Toiletten, ohne Platz im Zelt. Der kroatische Innenminister hat neuerdings versprochen, die Flüchtlinge maximal 24 Stunden festzuhalten. Die Logistik scheint inzwischen tatsächlich schon besser zu funktionieren. Statt durch die Fenster in den Zug zu klettern, werden die Flüchtenden nun geordnet Wagen für Wagen verladen. Durch einen Spalier von aggressiv wirkenden Polizisten in voller Kampfmontur werden sie relativ freundlich vom Bus zum Zug geschleust.

Beim Einlass zum Lager sieht die Situation anders aus. Die Organisation ist überfordert mit den 8700 Flüchtlingen, die alleine am 22. September 2015 über die geschlossene serbische Grenze gestolpert sind. Einen Fussmarsch von 17 Kilometern haben sie gerade hinter sich — sie lassen sich vor dem Camp ins kaltnasse Gras fallen, werden von Freiwilligen mit Decken versorgt, erhalten mit etwas Glück eine Banane. Viele müssen die Nacht draussen vor dem Camp verbringen — die grosse Zahl der Neuankömmlinge ist kaum zu bewältigen.

Vor zwölf Tagen sei Ahmed von Homs in Syrien aufgebrochen — wie genau er hierher gelangt ist, will er nicht verraten. Er reist mit seiner Frau, seiner Tochter, deren jungem Ehemann und zwei kleinen Kindern. Wir nehmen sie ein Stück im Auto mit, damit sie nicht die ganzen 17 Kilometer von der serbischen Grenze zum Durchgangslager laufen müssen. Alle sind sie erschöpft. Ja, auch Kinder können Augenringe haben. Nichtsdestotrotz pulsieren sie förmlich vor Energie — die Zukunft erwartet sie, Europa ruft, ein neues Leben beginnt, schlechter kann es ja nicht mehr werden. Trotz der Strapazen, die sie hinter sich haben, können sie sich nicht auf den Sitzen halten und stehen hinter der Vorderbank, überhäufen uns mit arabischen und englischen Worten, Sätzen, Bruchstücken ihrer Geschichten, freuen sich riesig über unsere mickrigen Arabischkenntnisse.

Im Nachbardorf ist von der Flüchtlingskrise wiederum nichts zu bemerken. Der Alltag geht ungestört weiter. Nur das erhöhte Verkehrsaufkommen — die Streifenwagen, Reisebusse, die Pressefahrzeuge mit den Satellitenschüsseln — erinnert zwischendurch daran. Der «humanitäre Korridor» zieht sich als kaum sichtbarer Faden von Syrien durch die Türkei, über das Mittelmeer und durch Griechenland, Mazedonien oder Bulgarien, Serbien, Kroatien, Slowenien oder Ungarn und Österreich nach Deutschland.

An einzelnen Stellen wird die menschliche Katastrophe sichtbar, an einzelnen Knotenpunkten ballen sich die Versorgungsprobleme. Sie bestimmen durch die mediale Vermittlung unser Bild der «Flutkatastrophe», des «Flüchtlingstsunamis». Weder unser Alltag noch jener der Kroaten wird dadurch berührt. Nein, nicht für uns ist es eine Katastrophe — für die Flüchtenden ist es eine. Sie sind es, die das Leid ertragen müssen, die in durchnässten Kleidern in der einbrechenden Herbstkälte ausharren, sich kilometerweit zu Fuss über grüne Grenzen schleppen und die Schikanen verschiedenster Beamter und Polizisten, Schlepper und Mitflüchtenden ertragen. Eine Katastrophe wird für uns erst daraus, wenn wir die Fortschritte der letzten Jahrzehnte in der europäischen Zusammenarbeit und der Durchlässigkeit der Grenzen rückbauen, Zäune hochziehen und internationale Verkehrsverbindungen unterbrechen.

Bis Ende September war der Flüchtlingstransit in Kroatien relativ gut organisiert, die Abläufe hatten sich eingespielt, die Handgriffe sassen. Doch die Situation ändert sich laufend. Einige Tage später war im Lager Opatovac nichts mehr los, wie der obigen Karte zu entnehmen war. Inzwischen hat Ungarn den Zaunbau abgeschlossen und auch die Grenze zu Kroatien abgeriegelt — die grüne Grenze ist verriegelt. Mit Erfolg: Kroatien schleust die Flüchtenden nun nach Slowenien statt nach Ungarn. Doch dort können laut offiziellen Angaben nur 2500 Flüchtlinge pro Tag registriert und nach Österreich transportiert werden. Täglich treffen jedoch einige tausend mehr an der kroatisch-slowenischen Grenze ein — allein letzten Freitag circa 13 000. Obwohl die Balkanroute nach Deutschland grundsätzlich noch offen ist, beginnt sich der befürchtete Stau bemerkbar zu machen: Die verschiedenen Durchgangslager auf der Route sind überfüllt, so auch Opatovac, weil der Weitertransport länger dauert oder absichtlich verzögert wird. Es mangelt an Zelten, an Decken, an Toiletten, an Lebensmitteln, an Regenkleidung.

Die Strategie des «humanitären Korridors» beziehungsweise des Durchwinkens — «gut, wir lassen Flüchtlinge hinein und organisieren den Weitertransport, wenn wir sie nur loswerden» — hat eine Weile funktioniert, stösst nun aber an seine Grenzen. Die Folgen lassen sich sehr gut an der obigen Karte, welche der Organisation der selbständigen freiwilligen Helfer dient, und den Berichten auf dem «Liveticker Balkanroute», ebenfalls zur Koordination von Helfern und Hilfsgütern, ablesen: Die Situation wird immer chaotischer und für die Flüchtenden unerträglicher. Es ist kaum vorstellbar, was passieren wird, wenn die momentanen Nullgradtemperaturen weiter sinken. Hoffentlich ist Ahmed mit seiner Familie schon in Deutschland angekommen.

Liveticker Balkanroute.

Karte der NY Times.

Thema Flüchtlinge bei Zeit Online.

Raumakte: Strahlnen an der Furka, oder auch: Furka zum zweiten

Christoph ist sicher einsfünfundachtzig gross, kräftig gebaut und wiegt im Frühling über achtzig Kilo. Am Ende der Saison werdens hingegen nur noch sechzig sein.

Blogpost Raumakte, 2015.

Auf dem Weg von unserem Biwak zwischen den Militärbaracken am Furkapass in Richtung Sidelenhütte stolpere ich über einen einzelnen aus dem Schnee ragenden Granitblock, in den eine Inschrift gemeisselt wurde: VOYAGEZ LEGEREMENT. Die verrücktesten Eingriffe von Menschen in die Natur haben wir schon gesehen: Künstlich geschlagene Stufen und Griffe in Kletterrouten, faustdicke Fixseile am Hörnligrat, reihenweise weiss-blau-weisse Wegmarkierungen, „Mischabelhütte ———->“ in knallroter Farbe (Datum und Autor unbekannt, Acryl auf Granit). Eine in Stein gemeisselte Plattitüde hingegen geht dann doch zu weit. Voyagez légèrement? Na vielen Dank.

Nach der Eroberung des Paradieses mit Zwischenhalt an der Postautostation Hanicity gelangen wir zur Sidelenhütte. Unserer etwas ungewöhnlichen Bitte (könnten wir bitte 2 Bier haben a) auf Kredit (wir zahlen morgen) und b) in Euro zahlen?) wird mit einem Stirnrunzeln, aber freundlich nachgekommen. Auch hier sind wir die einzigen Gäste. Das Wirtepaar versorgt uns sogar noch mit Suppe. Sonst sind biwakierende (und somit wenig gewinnbringende) Kletterer ja wenig willkommen. In einer Kiste werden Bergkristalle zum Verkauf angeboten. Wie üblich dreht sich das Gespräch um das Wetter, den vielen Schnee und die anderen Tourengänger. Der Hüttenwart war heute noch kurz Schifahren und meint auch, die beiden Jungs (die mit dem VW-Bus und der Cyborgschiene) seien Strahl*&% gegangen. Ich frag noch nach, wo das denn sei, ob damit der Strahlengrat am Klein Bielenhorn gemeint sei, aber da muss er uns aufklären: mit Strahlen oder Strahlnen bezeichnet man das Suchen nach Mineralien. Scheint den meisten Schweizern geläufig zu sein. Bis zu uns nach Basel war das bis dahin nicht durchgedrungen.

Am Abend zurück im Biwak, nach dem zNacht so um 9, kommen die beiden Strahler wieder vorbei. Während der Sommersaison sind sie fünf Tage in der Woche in den Bergen unterwegs, meist von 9 bis 9. Im Winter helfen sie auf dem Bau, bauen um, gestalten und helfen aus. Christoph ist sicher einsfünfundachtzig gross, kräftig gebaut und wiegt im Frühling über achtzig Kilo. Am Ende der Saison werdens hingegen nur noch sechzig sein. Er war zehn Jahre lang Freestyleschifahrer, musste nach unzähligen Rücken- und Knieverletzungen aber aufgeben. Nun ist er Vollzeitstrahler, was natürlich viel gesünder ist für Knie und Rücken, wie man Thomas ansieht. Abends humpelt Thomas leicht, seine Minisken verdanken ihm die Arbeit nicht. Er stammt aus Vorarlberg, wohnt aber schon ewigs im Rheintal – daher sein undefinierbares St. Galler-Vorarlberger-Bündnerdeutsch. Auch für ihn ist Strahlen eine Leidenschaft – und knallharte Arbeit. Zwei-, dreihundert Meter seilen sie sich ab in Wände, in die wir als „harte“ Bergsteiger niemals einen Fuss setzen würden. Schutthalden sind das, kein Stein liegt da auf dem anderen. Sonst kommen die Kristalleinschlüsse ja nicht zum Vorschein. Oder sie steigen von unten in die Wände ein, oft alleine, meist kaum gesichert. Wenn sie einen Fund machen, markieren sie die Stelle als die ihre. Es gehört sich nicht, dass man den Fund eines anderen Strahlners ausmeisselt. Im Kodex ist auch zu lesen, dass bedeutende Funde einem Wissenschaftler gemeldet werden sollen und dass man hauptsächlich zu privaten Sammlungszwecken strahlen gehen soll. Die beiden drücken uns ihre Visitenkarten in die Hand, „alpine Mineralien direkt vom Strahler“. Christoph und Thomas sind Vollzeitstrahler und können davon leben. Sammler und Esoteriker sind ihre Hauptkunden. Andere legen jedoch auch Geld an in Mineralien. Für eine grosse und schön geformte „Stufe“ zahle man schnell mal 10’000 Stutz. Sie zeigen uns ihren heutigen Fund: einige gut 40cm hohe und 15cm dicke Rauchquarzsäulen. Rauchquarzstufen, richtigerweise. So hat doch jede_r Spezialist_in ein eigenes Vokabular. Jäääjä, weder wir Bergsteiger verstehen die Strahler, noch die Ökonomen die Historiker, die Üsserschwiizer die Walliser oder die Deutschweizer die Romans. Und da wundert man sich, dass die Deutschen die Griechen nicht begreifen.

Natürlich lässt so eine Geschichte nicht los, und am Ferienwochenende (also Ferien von den Kletterferien) in Zürich wird jede und jeder und alles gefragt, ob er_sie weiss, was Strahlen ist. Der erhoffte Überraschungseffekt bleibt zumeist leider aus, vor allem Bergkantönler wissen „natürlich“, was Strahlen ist und was Strahler machen. Aber sogar im fernen Baselbiet kennt man das.

Da war nämlich eine Medizinstudentin, die hatte mal einen Patienten, einen ziemlich jungen, so in den frühen 20ern, der wurde offenbar mit 18 zum ersten Mal eingeliefert. Unfall beim Strahlen, Prognose Paraplegie, also Querschnittslähmung. Nach sechs Monaten verliess er das Spital – auf beiden Beinen und mit nur einem Ziel: seine letzte Fundstelle weiter abzubauen. Zwei Jahre später wurde er wieder angekarrt (oder geflogen). Unfall beim Strahlen, Prognose Tetraplegie. Nach neun Monaten verliess er das Spital – auf beiden Beinen und mit nur einem Ziel: die nächste Fundstelle abzubauen. Die Mutter war schier am verzweifeln und kaum zu beruhigen. Verständlicherweise. Was treibt einen solchen Jungen in die Berge, entgegen aller Vernunft? Ich dachte, nur wir „harten“ Bergsteiger hätten einen Dachschaden. Ist es die Sammelwut, die Goldgräberstimmung, die Sucht nach mehr und die Hoffnung auf den grossen Fund? Die Schönheit und Einzigartigkeit der Stufen? (Eine Bildsuche nach Mineralien lohnt sich.)

Foto Tauchclub Jona Rapperswil, Roger 2009

Der Ruf des Abenteuers, loszugehen ins Unbekannte, die Risiken selber abschätzen zu können statt sie von andern bestimmen zu lassen und selber Neues zu entdecken? Oder doch eher die Flucht vor Menschen, vor einem Chef, um in Ruhe den ganzen Tag alleine verbringen zu können? Einen soziophoben Eindruck machen die beiden Strahler ja nicht gerade…

Aber zurück zur Furka. Dort oben auf 2436 m.ü.M. wollte unser Auti nicht mehr starten. War wohl etwas zu kalt, die Batterie schon alt, das Licht zu lange angelassen, etc. etc. Wir rollen den Wagen die Böschung hinunter, aber leider startet er auch so nicht. Sind die Fahrenden schon jetzt gestrandet auf diesem einsamen Pass? Am nächsten Morgen versuchen wir Hilfe zu finden, aber so viele Optionen haben wir ja nicht. Die Biologen haben ein Auto, aber leider kein Startkabel. Die beiden asiatischen Damen im HOTEL RESTAURANT FURKABLICK konnten unser Problem mangels Deutsch- und Englischkenntnissen gar nicht erst erfassen – der Chef komme nur einmal pro Woche vorbei, um nach dem Rechten zu schauen. Auf der Strasse ist auch noch niemand unterwegs. Also erst mal Espresso machen. Zum Glück tauchen pünktlich um 9 der Christoph und der Thomas, die beiden Strahler, wieder auf – mit Startkabel. Zuverlässig und hilfsbereit. Hier oben ist man aufeinander angewiesen.

Berge im Kopf, Porträts eines Strahlers und drei anderen Berggängern.

Strahler-Kodex.

Mineralien.

Raumakte: Sonnenuntergang

Ich habe Ruedis Platz geklaut, doch das stört ihn nicht. Ruedi wirkt trotz etwas eingesackter Haltung gross, ein schlabbriges T-Shirt bedeckt seinen stolzen Bauch.

Blogpost Raumakte, 2015.

Es riecht nach längst abgesaugtem Rauch, die Beleuchtung ist etwas stark gedimmt. Der Raum wird zu gleichen Teilen von 40 bis 70-jährigen Schweizern und beleibten, nur wenig jüngeren Afrikanerinnen gefüllt. Dennoch wirkt die Beiz leer, gesprochen wird wenig, die Blicke verlieren sich im Nichts. Drei Inder machen Musik, oder tun wenigstens so, und eine Osteuropäerin scheint dazu zu singen. Die Stange kostet 10 Stutz. Ich habe Ruedis Platz geklaut, doch das stört ihn nicht. Ruedi wirkt trotz etwas eingesackter Haltung gross, ein schlabbriges T-Shirt bedeckt seinen stolzen Bauch, eine alte Dächlikappe die dünnen Haare. Während die meisten dieser Männer auf der Strasse auffallen würden, bin ich es, der hier am Rande steht. Der Kreis Cheib ist Ruedis Heimat, hier ist er grossgeworden, hier hatte seine Familie Einfluss.

Heute wohnt der Ruedi unter dem Lärmdach des Zürcher Flughafens. Auch seine acht Geschwister haben das Quartier verlassen. Er deutet auf seine Schlitzaugen als Beweis aussereuropäischer Einflüsse, will aber nicht verraten, welche. Mit seinen 51 Jahren ist er schon lange arbeitsunfähig, er lebt von der Sozialhilfe. Keine Frau, keine Kinder. Er könne nie eine Frau finden, das hat er schon lange aufgegeben. Seine Stimme gehört der SVP. Warum genau, kann er mir nicht sagen. Ist so weil ist so.

Der Barmann will mir kein Bier mehr ausschenken, die letzte Runde sei vorbei, doch der Ruedi organisiert mir noch eins. Prost! Seine Abende verbringt er in der Sonne mit einem seiner Brüder und ein paar anderen schweigend auf seinem Barhocker. Ab und zu teilt er sich ein Zimmer mit einer Afrikanerin. Er hat hier seine Lieblingsprostituierte, sie kennt ihn inzwischen gut.

Eine spricht mich an der Bar an. Susannah heisst sie. Ist das dein echter Name? Anna. Christiana. Sie nennt noch ein paar weitere. Erst vor zwei Wochen sei sie aus Äthiopien hier angekommen. Do you feel lonely?, fragt sie. No need be und legt mir sanft ihre Hand auf den Arm. Ich ziehe ihn zurück, die Leuchtstoffröhren flackern an, es ist 3, Schluss für heute. Ich verspreche dem Ruedi noch, mich ein ander Mal für das Bier zu revangieren, doch dazu kommt es nicht mehr. Die Woche drauf findet sich an der Glastüre nur noch der Hinweis, dass man nun im Hotel Regina bedient werde.

Raumakte: Furkablick, oder auch: Furka zum ersten

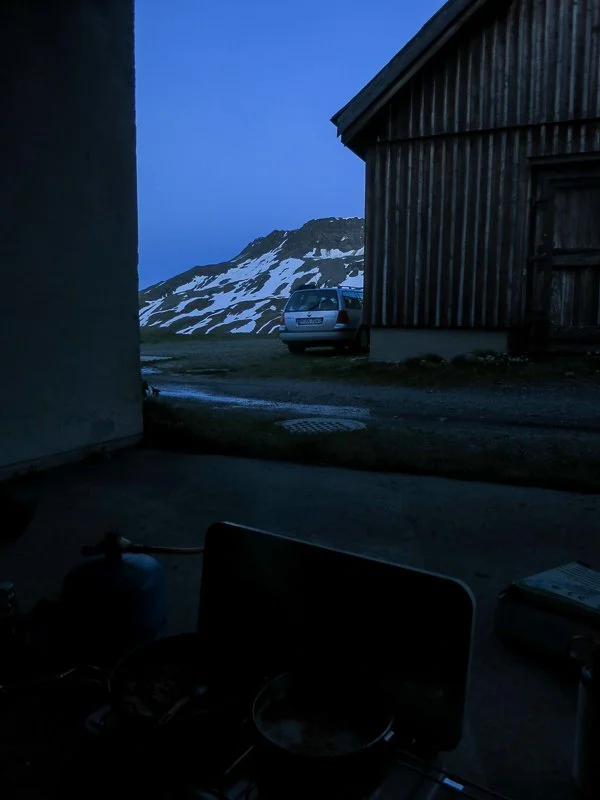

HOTEL RESTAURANT FURKABLICK, ein Parkplatz, ein paar Betonwürfel mit Giebeldach. Geschlossene Läden, ein einzelnes Licht im Restaurant über den hochgestellten Stühlen. Das Radarbild im Meteo-App kündigt heftige Schauer an.

Blogpost Raumakte, 2015.

furca: lat., Gabel. Fourche, Furke, Furka. Nebelschwaden, finstere Wolken, grünliche Schutthalden mit braunen Schneeflecken. HOTEL RESTAURANT FURKABLICK, ein Parkplatz, ein paar Betonwürfel mit Giebeldach. Geschlossene Läden, ein einzelnes Licht im Restaurant über den hochgestellten Stühlen. Das Radarbild im Meteo-App kündigt heftige Schauer an. Nicht der Moment, aus dem Wagen zu steigen und einen Biwakplatz zu suchen. Und das HOTELRESTAURANT FURKABLICK ruft jetzt auch nicht gerade ‚Jungs, kommt her, nehmt ein Bier‘. Es lädt mehr dazu ein, sich über den trichterförmigen Windfang lustig zu machen. Es scheint eher November zu sein als Juni. Also Pulli überziehn, die Heizung läuft schon und der iPod auch, dazu Congo – een geschiedenis und der Jakob langweilt sich. Unsere Scheinwerfer beleuchten die gegenüberliegende Böschung.

Ein Auto fährt vorsichtig vorbei.

Das Licht im Restaurant erlischt.

Zwei Töfffahrer mit Berner Kennzeichen kehren am Parkplatz um. Spritzfahrer. Dienstagabend noch schnell eine Runde drehn auf den Furkapass hoch, so geht das. Dann kommt pünktlich der Regen. Meteoschweiz scheint da einen guten Draht zu haben. Wie angesagt ist der Schauer dann auch bald vorübergezogen. Also doch mal einen Biwakplatz suchen.

Der Strasse entlang Richtung Graubünden steht nach den Militärbaracken links das Refuge Furka. Auch hier geschlossene Läden. Antike Stalltüren auf der einen Seite, zwei nur wenig jüngere Autogaragentore auf der anderen. Ein Relikt aus den frühen Jahren des Automobils? Am Türrahmen eine Regaplaquette. Mehr bietet die ehemalige SAC-Hütte nicht für Berggänger mit Notfall. Dahinter ein Bächli – wozu es kanalisiert wurde, weiss heute niemand mehr. Der Schnee reicht noch bis ans Refuge, schwer komprimiert und dreckiggrau. Darunter von Gewölben überspannte Rinnsale. Das Gras ist noch braun und flachgepresst, doch erste Knospen drängen sich schon durch den Schlamm, in ein paar Tagen werden wohl die ersten Enziane und Narzissen blühen.

Wir bauen unsere improvisierte Küche auf, ein Vordach bietet Unterkunft, eine Biologin der Uni Basel warnt uns vor der kalten Nacht (was uns nur ein müdes Lächeln entlocken kann, schliesslich sind wir harte Bergsteiger) – aber die grosse Angst der Fahrenden ist beseitigt, heute werden wir wohl nicht mehr weitergeschickt. Man hat kein Recht, irgendwo zu sein, höchstens geduldet oder ignoriert wird man, und sonst weggeschickt mit einer Wut und einer Angst, deren Ursprung man nicht so recht begreifen kann. Vielleicht weil jeder Ort irgendwem gehört, und jede_r auch einen Ort besitzen sollte. Wir hingegen sind schon randständig, weil wir nicht in einem Bettchen in einem Häuschen liegen auf unserem Weibchen, sondern unter der Milchstrasse in unseren warmen Schlafsäckchen (ausser der Jakob, dem war kalt, da hatte die Biologin wohl doch recht. Der war wohl zu dünn, also der Schlafsack, obwohl er viel teurer war als meiner, dafür halt leichter. Oder der Jakob ist einfach ein Gfröörli) und auf unseren dicken Isomatten (ausser der Jakob, der hatte seine Matte mit Loch gekauft) inmitten der älplichen Nachtruhe (ausser der Jakob, der musste vor meinem Schnarchen flüchten). Aber man ist sich campierende Kletterer wohl schon gewöhnt hier oben. Ausserdem hat die Saison ja noch nicht angefangen, es liegt noch viel zu viel Schnee im Fels.

Der nächste Morgen beginnt gemütlich und ausgeschlafen (ausser für den Jakob) mit bestem Espresso aus dem Mokka (man gönnt sich ja sonst nichts, darauf wollen wir auch als harte Bergsteiger nicht verzichten) und Aussicht auf Gruppen von grünen Männchen, die schon am Parkplatz am Seil gehen. Gemütlich heisst um 8 aufstehen, gute fünf Stunden später als für sonstige Touren. Hart bergsteigen können wir ja die nächsten Wochen noch. Auch unsere Bank aus Brettern und Backsteinen macht sich ganz gut unter dem Vordach. Ein bisschen Komfort im Biwak muss schon sein.

Im Gegensatz zur Mitarbeiterin sitzen wir dem Biologie-Prof dann wohl doch im Weg. Oder die Bankbauaktion war etwas zu viel des Guten. Er ist nicht gerade mürrisch, aber etwas ablehnend verhält er sich schon. Wegschicken tut er uns trotzdem nicht. Er weiss ja nicht, dass wir noch ein paar Nächte bleiben. Oder die Alpinflora ist ihm einfach wichtiger.

Da fährt ein grosser VW-Bus mit getönten Scheiben und schmucken Vorhängen vor. Camper? Das Biwak könnte noch ungemütlich voll werden heute. Zwei Jungs mit Sidecut steigen aus. Kräftig, braungebrannt, etwas zu früh gealterte Gesichter. Bergsteiger. Helm, Pickel, ein Wanderstock – alles klare Indizien. Der eine trägt eine Knieschiene – so ein bewegliches Cyborgbein. Aber riesige Rucksäcke. Die werden doch kaum Wandern gehen? „Strahl*&%.“ Strahlhorn? Strahlengrat? Was hat er gerade gesagt? Wir Agglos haben natürlich mal wieder keine Ahnung und sein St. Galler-Vorarlberger-Bündnerdeutsch ist dann doch etwas schwer verständlich. Welche Route? „Wir gehen strahl*&%.“ Ah cool, na dann viel Spass.

Jakob? Auch keinen Schimmer. Heute erst mal ein bisschen klettern. Also im Auto das Material zusammensuchen – der Jakob ist schon startklar.

Furkapass im Historischen Lexikon der Schweiz.

Hotel Furkablick.

Refuge Furka.